Se cumplen 50 años de la dimisión de Richard Nixon como Presidente de los Estados Unidos como consecuencia del espionaje al Partido Demócrata durante la campaña electoral.

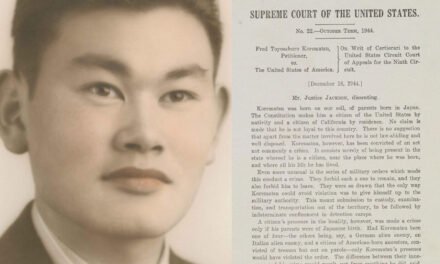

Para recordarlo, traigo la presentación de la sentencia del Tribunal Supremo United States v. Nixon 418 US 683 (1974), que constituyó una peiza clave para la dimisión de Nixon, al no aceptar la inmunidad presidencial en relación con estos actos.

Ni que decir tiene que esta resolución debe ser tenida como punto de referencia democrática en el escándolo de espionaje por parte de la mal llamada policía patriótica a 55 dirigientes de Podemos al menos durante los años 2015 y 2016.

La dimisión de Nixon contrasta con la ausencia de consecuencias políticas hasta ahora en el caso español. La investigación que se está siguiendo en la Audiencia Nacional podría hipotéticamente, cambiar las cosas, teniendo en cuenta la nefasta relación que hay en nuestro país entre responsabilidad política y responsabilidad penal.

Reproduzco, para la ocasión, la presentación de la sentencia y su traducción que hicimos Miguel Beltrán y yo en Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América

Presentación de la sentencia

La sentencia United States v. Nixon, el Tribunal Supremo fue una de las piezas clave para la resolución de uno de los asuntos más famosos y más graves de una administración presidencial en los Estados Unidos. Los hechos son conocidos: el 17 de junio de 1972 cinco personas fueron sorprendidas por la policía instalando aparatos de espionaje en el edificio Watergate, sede del cuartel general del Partido Demócrata durante la convención presidencial. Naturalmente, la finalidad de dicho espionaje era conocer con antelación las intenciones de los demócratas durante la campaña de las elecciones presidenciales de noviembre de 1972. Aunque había sospechas razonables de que estas personas tenían algún tipo de conexión con el Partido Republicano, con la Casa Blanca y con el Comité para la Reelección de Nixon, ello no pudo ser probado (ni los demócratas fueron capaces de otorgarle peso relevante en la campaña electoral). Richard Nixon fue reelegido Presidente obteniendo más del 60 por 100 de los votos frente al candidato demócrata McGovern.

Poco tiempo después, en la primavera de 1973 comenzaron investigaciones parlamentarias, penales (conducidas por el juez federal John Sirica), policiales y sobre todo periodísticas. A resultas de ello, algunas de las personas implicadas empezaron a incurrir en contradicciones o en acusaciones abiertas, que conducían al entorno inmediato del Presidente (en concreto a su consejero jurídico John Dean). Además, se puso de manifiesto que las contribuciones financieras hechas durante la campaña fueron recompensadas con favores gubernamentales, que el Presidente se hizo una pequeña fortuna utilizando sus funciones y que algunos de sus consejeros más próximos, con el fin de obtener la reelección, rebasaron la legalidad en muchos puntos.

Para intentar acallar las críticas, Nixon y el recién nombrado Attorney General Elliot Richardson nombraron a un fiscal independiente para que realizase una investigación. Se designó a Archibald Cox, persona de prestigio que era profesor en Harvard y que había sido Solicitor General con el Presidente Kennedy. Pero las investigaciones iban acorralando a altos cargos del Gobierno (sucesivamente fueron dimitiendo -luego algunos serían condenados a penas leves- el ya citado Dean, el Attorney General Kleindienst y otros consejeros importantes como Haldelman y Ehrlichman). Pero eso no era todo: en la investigación del Congreso se supo que por motivos de seguridad se grababan en una cinta de audio todas las conversaciones que tenían lugar en el despacho del Presidente. Así que en el otoño de 1973 el Fiscal especial Cox reclamó algunas de las cintas para cotejarlas con los testimonios de Dean y los demás.

Ante ello Nixon ordenó a Cox dar marcha atrás y no reclamar las grabaciones. Cox se negó. Entonces el Presidente le ordenó al Attorney General que lo cesara, pero Richardson prefirió dimitir a obedecer. Cox le siguió en la dimisión. Fue el subordinado de Richardson, el entonces Solicitor General Robert Bork, quien ejecutó la orden y retiró la solicitud de las grabaciones.

Las dos dimisiones y la paralización de la búsqueda de las grabaciones provocaron un escándalo mayúsculo, y se nombró a otro Fiscal especial. Entretanto, ya se había acusado formalmente a siete altos colaboradores de Nixon (la acusación era de perjurio y obstrucción a la justicia en la investigación del caso Watergate), y en la acusación se mencionaba a Nixon como inductor. El nuevo Fiscal especial fue un republicano, abogado de Texas, Leon Jaworski, que fue tan obstinado como Cox en el conocimiento de la verdad, y de hecho retomó la dirección previa de Cox. Reabrió el proceso, y volvió a solicitar las grabaciones aunque, en esta ocasión, con el auxilio del juez federal Sirica, que dictó una citación penal para entregarlas (subpoena deuces tecum). Nixon respondió alegando la nulidad de la citación, entre otros motivos por la inmunidad presidencial de no revelar -ni siquiera a los tribunales- ciertos documentos. El 20 mayo de 1974 Sirica rechazó la pretensión del Presidente y ordenó que antes del 31 de mayo las grabaciones fueran puestas a disposición judicial.

El caso llegó al Tribunal Supremo, quien tuvo que pronunciarse si la inmunidad presidencial incluía o no las grabaciones. La sentencia de 24 de julio de 1974, redactada por el Chief Justice Burger, rechazó por unanimidad la pretensión de Nixon de aplicación extensiva de la inmunidad presidencial a asuntos en los que la alegación del interés nacional no tuviera una base suficiente -el juez Rehnquist se abstuvo de participar en el pleito porque antes de ser nombrado juez del Tribunal Supremo había trabajado para la Administración presidencial-. El Tribuna] rechazó expresamente dos de los principales argumentos del Presidente, a saber: que se trataba de un asunto interno del Gobierno (dado que era un pleito entre un Fiscal del Ministerio de Justicia y el Presidente) y que la inmunidad presidencial era absoluta y general, e incluía cualquier grabación que se reclamase por cualquier motivo. El Tribunal, por el contrario, dijo que la inmunidad que debe demostrarse en cada momento, y, por consiguiente, ante la contundencia de los argumentos del Fiscal Jaworski, la débil oposición del Presidente no pudo prosperar.

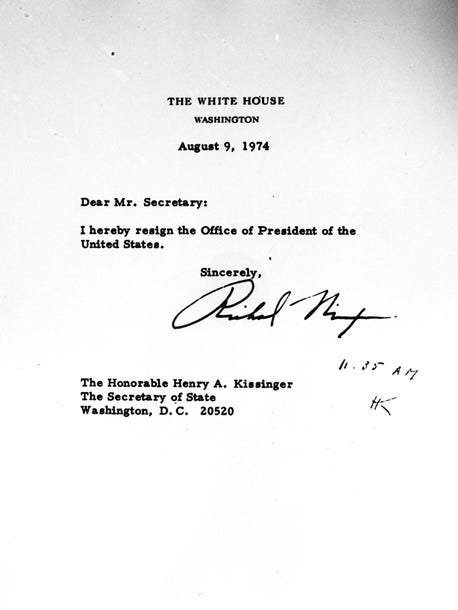

Las grabaciones, que enseguida se difundieron, pusieron de manifiesto lo que casi todo el mundo sabía: que Nixon conocía el espionaje del Watergate y que había participado en la labor de ocultación a la justicia. Ello echó por tierra el argumento que hasta entonces manejaban sus abogados (que no estaba al tanto de nada y que no había pruebas directas contra él). El Congreso, que llevaba trabajando meses al respecto, reaccionó inmediatamente. A últimos de julio formuló tres acusaciones (impeachment): por el asunto Watergate, por abuso de poder y por obstrucción a la investigación del Congreso. Era la segunda vez en la historia que se iniciaba un procedimiento de impeachment. El Presidente ni siquiera intentó defenderse de la acusación parlamentaria. Dimitió el 9 de agosto de 1974.

Todo ello tuvo un gigantesco impacto mediático. Lo referente a la investigación periodística, que llevaron básicamente dos periodistas del Washington Post (Carl Bernstein y Robert Woodward), tuvo su reflejo primero editorial (publicaron un libro que vendió millones de copias) y luego cinematográfico en la película «Todos los hombres del presidente», basada en el libro y dirigida en 1976 por Alain J. Pakula e interpretada, entre otros, por Dustin Hoffmann, Robert Redford y Jason Robards. Las grabaciones que dieron lugar a esta sentencia se pueden consultar en este enlace

Traducción de la sentencia

[…] Hemos de analizar ahora el argumento del Presidente conforme al cual la pretensión del Fiscal especial debe ser anulada, ya que consiste en la divulgación de conversaciones confidenciales entre el Presidente y sus asesores cercanos, y ello no está respaldado por ningún interés público. Este argumento, a su vez, se escinde en dos: uno amplio, relativo a que el principio de separación de poderes impide que los tribunales se pronuncien sobre la afirmación del Presidente de que dispone de inmunidad. Y una alegación más específica: en caso de que no prevaleciera el primer argumento (exención absoluta de control), el Tribunal Supremo debería declarar que, conforme a las reglas constitucionales, la inmunidad debe prevalecer sobre la orden de entrega de los documentos (subpoena deuces tecum).

Para el cumplimiento de las funciones que la Constitución le atribuye, cada poder debe, en primer lugar, interpretar la Constitución, y la interpretación de sus poderes por cada uno de ellos debe hacerse con respeto a los restantes poderes del Estado. El abogado del Presidente interpreta la Constitución en modo tal que incluye en la inmunidad presidencial la confidencialidad de absolutamente todas las comunicaciones presidenciales. Sin embargo, este Tribunal ha reafirmado inequívocamente, en muchas ocasiones, la tesis de Marbury v. Madison (1803), de que «el ámbito y la obligación del poder judicial es, con todo énfasis, determinar qué es y cuál es el derecho».

Ninguna resolución de este Tribunal ha definido el alcance de control judicial en relación, específicamente, con la ejecución de una orden de entregar documentos presidenciales confidenciales para ser utilizados en un proceso penal. Por el contrario, este Tribunal ha anulado, por inconstitucionales, determinadas formas de ejercicio de sus competencias por los poderes ejecutivo y legislativo. En una serie de casos, relacionados con los debates y discursos en las Cámaras, el Tribunal ha interpretado la inmunidad parlamentaria que el párrafo 6 del artículo 1 de la Constitución atribuye a los de miembros de la Cámara de Representantes y del Senado; Doe v. McMillan, 412 US 306 (1973); Gravel v. United States 408 US 606 (1972), United States v. Brewster 408 US 501 (1972); United States v. Johnson 383 US 169 (1966). Si este Tribunal se ha considerado habilitado para interpretar y delimitar las pretensiones basadas en las competencias expresamente atribuidas, entonces debe concluirse que lo está igualmente en relación con las competencias derivadas o implícitas.

En Baker v. Carr (1962) este Tribunal declaró:

«Establecer si una materia ha sido atribuida por la Constitución a uno de los poderes del Estado, o si por el contrario su actuación excede de las facultades que tiene conferidas, es en sí mismo un delicado ejercicio de interpretación constitucional, y es también una responsabilidad de este Tribunal como último intérprete de la Constitución.»

A pesar de la deferencia y respeto que cada poder del Estado debe a los demás, el poder judicial de los Estados Unidos que el apartado 1.º del artículo 3 de la Constitución atribuye a los tribunales federales no puede ser compartido con el poder ejecutivo, de la misma forma que el jefe del ejecutivo no puede compartir con el poder judicial el derecho de veto, o que el Congreso no puede compartir con el poder judicial la facultad de levantar el veto presidencial. Cualquier otra conclusión sería contraria al concepto básico de separación de poderes y a la doctrina de los frenos y contrapesos que es la esencia de nuestro sistema de gobierno tripartito (El Federalista, núm. 47). Por ello reafirmamos que es el ámbito y la obligación de este Tribunal «decir cuál es el derecho» con respecto a la inmunidad presidencial alegada en el presente caso.

[…] En apoyo a su pretensión de inmunidad absoluta, el abogado del Presidente invoca dos argumentos, uno de los cuales es común en todos los Gobiernos y uno que resulta particular de nuestro sistema de separación de poderes. El primero es la necesidad de proteger las comunicaciones entre los altos funcionarios del Gobierno y aquellos que les aconsejan y asisten en la ejecución de sus múltiples tareas: la importancia de esta confidencialidad es demasiado evidente para necesitar más explicaciones. La experiencia humana enseña que, con el fin de cuidar las apariencias, y en interés propio, quienes saben que cuanto digan va a divulgarse tendrán especial cuidado, aunque sea en detrimento del proceso de toma de decisiones[1]. Cualquiera que sea la naturaleza de la confidencialidad de las comunicaciones presidenciales en el ejercicio de los poderes conferidos por el artículo II de la Constitución, ello puede considerarse una derivación de la supremacía de cada uno de los poderes dentro de los ámbitos y obligaciones que la Constitución les confiere. Ciertos poderes y privilegios derivan de la naturaleza de los poderes expresamente otorgados[2]; la protección de la confidencialidad de las comunicaciones presidenciales tiene el mismo fundamento constitucional.

El segundo argumento empleado por el abogado del Presidente para sustentar la inmunidad absoluta deriva de la doctrina de la separación de poderes. Afirma que la independencia del poder ejecutivo -Humphrey’s Executor v. United States 295 US 602, 629-630 (1935), Kilbourn v. Thompson, 103 US 168, 190-191 (1881)- impide a los Tribunales penales dirigir al Presidente una citación o mandamiento y, por ello, protege la confidencialidad de las comunicaciones presidenciales.

Sin embargo, ni las reglas de la separación de poderes ni la necesidad de un alto grado de confidencialidad en las comunicaciones pueden por sí mismas justificar la inmunidad presidencial absoluta e incondicional frente a un proceso penal en cualesquiera circunstancias. La necesidad presidencial de absoluta franqueza y objetividad en sus conversaciones con sus asesores goza y debe gozar, sin duda, de un alto grado de deferencia por parte de los Tribunales. Sin embargo, cuando la pretensión de inmunidad se basa únicamente en la alegación genérica e indiferenciada de la protección del interés público en el mantenimiento de la confidencialidad de tales conversaciones, debe contrastarse y ponderarse con otros valores dignos de protección. Salvo cuando se deban proteger secretos militares, diplomáticos o la seguridad nacional, nos parece complicado aceptar el argumento de que el importante interés en el mantenimiento del secreto en las comunicaciones presidenciales se ve significativamente disminuido por la presentación ante los órganos judiciales de ciertos documentos que serían examinados con toda la reserva que un Tribunal de Distrito está obligado a asegurar.

La existencia en este caso de inmunidad presidencial impediría a los órganos del poder judicial cumplir su obligación constitucional de perseguir los delitos, y por ello entraría en conflicto radical con la función constitucional de los Tribunales de acuerdo con lo establecido en el artículo III de la Constitución. En el momento en que diseñaron la estructura de nuestro Gobierno y dividieron y distribuyeron la autoridad y la soberanía entre tres poderes de igual peso e importancia, los padres de la Constitución pretendieron configurar un sistema general de gobierno en el que estos poderes, aunque funcionaran de forma separada, no pudieran operar con absoluta independencia.

«A pesar de que la Constitución reparte y divide el poder para asegurar la libertad en la mejor manera posible, establece asimismo que, en el funcionamiento del sistema, estos poderes pese a su dispersión estén integrados y formen un conjunto capaz de funcionar. Impone a los poderes la separación, pero también la interdependencia; la autonomía pero, al mismo tiempo, la reciprocidad» (Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 US, en la p. 635, voto particular concurrente del Juez Jackson).

Interpretar los poderes presidenciales del artículo II de tal manera que garanticen inmunidad absoluta contra toda citación judicial indispensable para la aplicación de las normas penales, y hacerlo alegando únicamente el interés público en la confidencialidad de conversaciones que no afectan ni al ámbito militar ni al ámbito diplomático, rompe los equilibrios constitucionales de un gobierno viable y atenta gravemente contra la función que el artículo III de la Constitución atribuye a los Tribunales de Justicia […].

Habiendo llegado a la conclusión de que las necesidades legítimas de un proceso judicial pueden prevalecer sobre los privilegios presidenciales, debemos ahora resolver cómo se articulan estos intereses en conflicto, de tal manera que queden preservadas las funciones esenciales de cada uno de los poderes. El derecho e incluso el deber de resolver esta cuestión no exime al poder judicial de considerar con la máxima atención las explicaciones del Presidente [United States v. Burr, 25 F. Cas. 187, 190, 191-192 (No. 14 694) (CCVa. 1807)].

La confianza del Presidente en que se mantenga la confidencialidad en sus conversaciones y en su correspondencia, del mismo modo que, por ejemplo, el respeto a la confidencialidad de las deliberaciones de los órganos judiciales, tiene para nosotros el mismo valor que el respeto a la intimidad de todos los ciudadanos; pero en este caso a ello se debe añadir la necesidad de protección, por razón del interés general, del carácter franco, objetivo, e incluso duro y áspero, de las opiniones que concurren en el proceso de toma de decisiones por el Presidente. El Presidente y todos aquellos que le asisten deben sentirse libres para explorar alternativas en el proceso de moldear las políticas y de tomar decisiones; y para hacerlo, además, de una forma que muchas personas no expresarían más que en privado. Estas consideraciones justificarían la presunción de inmunidad en favor del secreto de las comunicaciones presidenciales. Tal inmunidad sería, además, fundamental para el funcionamiento del Gobierno y derivaría directamente de la separación de poderes tal y como está configurada en la Constitución[3]. En el asunto Nixon v. Sirica, 159 US App. DC 58, 487 F2d 700 (1973), el Tribunal de Apelación declaró que las comunicaciones presidenciales gozan de una «presunción de inmunidad» -en el mismo sentido, en 75, 487 F2d, p. 717- y ello es aceptado por ambas partes en el presente litigio. Estamos de acuerdo con la observación del Chief Justice Marshall de acuerdo con la cual «en un proceso de este tipo los jueces no pueden válidamente proceder contra el Presidente de la misma forma que si se tratase de un ciudadano particular» [United States v. Burr, 25 F. Cas. (1807), en la p. 192].

Pero esta presunción de inmunidad debe ser considerada a la luz de las exigencias históricas del Estado de Derecho. Estas no se han manifestado con mayor profundidad que cuando hemos dicho que «los dos fines de la justicia penal son que el culpable no pueda escaparse y que el inocente no sufra» (Berger v. United States, 295 US, en la p. 88). Este país ha diseñado un sistema penal de tipo acusatorio en el cual las partes plantean y discuten todas las cuestiones delante del juez. En dicho sistema es fundamental, sin excepción alguna, presentar y argumentar sobre todos los hechos objeto del proceso. Los fines de la justicia penal se distorsionarían si las sentencias se fundaran en exposiciones de los hechos parciales o especulativas. La integridad misma del sistema judicial, y la confianza de los ciudadanos en él, dependen de la averiguación completa de todos los hechos, de acuerdo con las reglas probatorias. Para asegurar que se haga justicia, los tribunales deben necesariamente disponer de herramientas coercitivas para averiguar los hechos y las pruebas necesarios tanto para la acusación como para la defensa.

Sólo recientemente este Tribunal, si bien en una investigación ante un Gran Jurado y no en el marco de un jurado ordinario, ha vuelto a plantear la vieja idea de que

«»todo el mundo […]. tiene derecho a obtener pruebas de cualquier persona» salvo en los supuestos de personas protegidas por una inmunidad constitucional, por el common law o por prescripción legal…, United States v. Bryan 339 US 323, 331 (1950); Blackmer v. United States, 284 US 421, 438 (1932)»: Branzburg v. Hayes, 408 US 665, 668 (1972).

Las inmunidades a que se ha referido el Tribunal se justifican por la protección de intereses valiosos y legítimos que se encuentren en conflicto. Por ejemplo, la 5.ª enmienda dispone que nadie «puede ser obligado en una causa criminal a declarar contra sí mismo». Y, con carácter general, un abogado o un párroco no pueden ser obligados a hacer público aquello que se les ha revelado con la confianza en el secreto profesional. Así que el ordenamiento tutela estos intereses otorgándoles, en la Constitución, en el common law o en la ley, inmunidad frente a una orden judicial para testificar o para revelar información. Sean cuales fueren sus orígenes, estas excepciones al derecho de toda persona a solicitar pruebas y a averiguar hechos no han sido establecidas a la ligera ni interpretadas de forma expansiva, ya que constituyen una excepción al principio de búsqueda de la verdad[4]. En el caso que nos ocupa, el Presidente impugna el requerimiento judicial que se le ha dirigido como consecuencia de ser un tercero al que se exige la entrega de materiales que van a ser utilizados en un proceso penal; la impugnación la hace invocando la inmunidad de que dispone para no tener que revelar comunicaciones confidenciales. Pero no la invoca en aras de la protección de secretos militares o diplomáticos. Si se tratase de estas materias relacionadas con las obligaciones del artículo II de la Constitución, los Tribunales han resuelto tales cuestiones con la máxima deferencia hacia las responsabilidades presidenciales. Así, en el asunto C. & S.Air Lines v. Watermann SS Corp., 333 US 103, 111 (1948), referido a la autoridad presidencial en relación con aspectos de la política exterior, el Tribunal declaró:

«El Presidente, en su doble condición de Comandante en Jefe de los Ejércitos y de único órgano de la Nación competente para las relaciones exteriores, dispone de servicios de inteligencia cuyos informes ni son ni pueden ser divulgados al mundo. Resultaría intolerable que los Tribunales, no disponiendo de información relevante al respecto, controlaran y, acaso, anularan decisiones del Ejecutivo tomadas conforme a informaciones que han sido correctamente declaradas secretas.»

En United States v. Reynolds 345 US 1 (1953), examinando la legalidad de la denegación de una prueba en un pleito de responsabilidad contra el Gobierno, este Tribunal declaró:

«A la vista de las circunstancias, debemos admitir que en el presente caso existe un riesgo cierto de que la obligación de entregar, como medio de prueba, ciertos documentos revele información militar que, por exigencias de la defensa nacional, deba permanecer secreta. Cuando tal es la situación, es válido invocar la inmunidad; el Tribunal no debe poner en peligro la seguridad a que la inmunidad obedece, insistiendo en que el órgano judicial examine las pruebas bajo secreto sumarial.»

Sin embargo, ésta es la única sentencia de este Tribunal que ha concedido tan alto grado de deferencia a la alegación presidencial de confidencialidad. En ningún lugar de la Constitución, tal y como hemos señalado anteriormente, existe una referencia explícita a una inmunidad de confidencialidad. No obstante, y en la medida en que resulte necesaria para un efectivo ejercicio de los poderes presidenciales, se puede considerar que tiene fundamento constitucional.

Dicho ello, también tiene fundamento constitucional el derecho a practicar todas las pruebas en un procedimiento penal. La 6.ª enmienda otorga expresamente al acusado en un proceso penal el derecho a «ser confrontado con los testigos que van a declarar en contra suya», así como a «procedimientos que le permitan obtener testimonios en su favor». Más aún, la 5.ª enmienda garantiza asimismo que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin el proceso debido en Derecho. Los tribunales tienen la obligación manifiesta de tutelar estos derechos, y, para ello, es indispensable que se practiquen todas aquellas pruebas que sean pertinentes.

En este caso, nos toca ponderar, por un lado, la relevancia de la inmunidad presidencial respecto de la general confidencialidad de las comunicaciones presidenciales en el cumplimiento de las obligaciones del cargo, y, por otro, las consecuencias de tal inmunidad respecto de la correcta administración de la justicia penal[5]. El interés en preservar la confidencialidad tiene en verdad un peso importante y merece por lo tanto gran respeto. Pero no por ello podemos concluir que los consejeros presidenciales deben necesariamente atemperar la franqueza de sus afirmaciones ante la hipotética eventualidad de que éstas pudieran, como en ese caso, ser reveladas con ocasión de un proceso penal que requiera el conocimiento de tales afirmaciones[6].

Por otro lado, si la inmunidad amparase la posibilidad de no revelar documentos que pudieran ser pertinentes, desde un punto de vista probatorio, en el marco de un proceso penal, ello aminoraría las garantías que proceden de la cláusula del proceso debido en Derecho y, por consiguiente, atentaría gravemente contra la función básica que se exige de los Tribunales de Justicia. Con carácter general, el Presidente puede y debe mantener secretas las conversaciones que tengan lugar en su despacho, pero la necesidad constitucional de obtener todas las pruebas en una investigación penal es, en cambio, específica y capital para la adecuada resolución de un procedimiento penal en el marco de la administración de la justicia. Una acusación penal podría verse totalmente frustrada si no existiese la posibilidad de acceder los hechos. El extenso interés del Presidente en la confidencialidad de las conversaciones no se ve quebrantado por la exhibición de unos pocos documentos de los cuales se ha demostrado que pueden tener algún tipo de trascendencia en un pleito penal.

Nuestra conclusión es que cuando la razón para alegar inmunidad presidencial con el fin de no entregar documentos con relevancia probatoria en un proceso penal se fundamenta únicamente en un genérico interés en la confidencialidad, tal cosa no puede prevalecer sobre las exigencias fundamentales de un proceso debido en Derecho en el marco de la administración de la justicia penal. La reivindicación general de la inmunidad debe ceder ante una necesidad demostrada y específica para la obtención de pruebas en un proceso penal en curso.

[1] (Nota 15 de la sentencia.) La confidencialidad gubernamental no es algo novedoso. Las reuniones de la Convención constitucional de 1787 se desarrollaron con absoluta privacidad. 1 M. Farrand, The Records of the Federal Convention of 1787, pp. xi-xxv (1911). Por otra parte, todas las transcripciones de estas reuniones permanecieron lacradas durante más de 30 años con posterioridad a su celebración. Vid. 3 Stat. 475, 15Th Congress, 1.ª Reunión, Res. 8 (1818). La mayor parte de los constituyentes reconocían que una Constitución como la que se estaba redactando no se podría haber realizado sin una mínima garantía de secreto.

[2] (Nota 16 de la sentencia.) El Fiscal especial señala que no existe ninguna previsión en la Constitución de inmunidad presidencial en relación con sus comunicaciones que resulte equivalente a la inmunidad parlamentaria en los debates en la Cámara. Pero el silencio de la Constitución en este punto no puede considerarse determinante. «La regla de interpretación constitucional establecida en McCulloch v. Maryland (1819) de que aquello que resulta razonablemente apropiado y relevante para el ejercicio de un poder expresamente atribuido se debe considerar incluido en este poder, es una regla tan universalmente aplicada que resulta suficiente para afirmar su existencia» Marshall v. Gordon, 243 U.S. 521, 537 (1917).

[3] (Nota 17 de la sentencia.) La libertad de comunicaciones, vital para el cumplimiento de los objetivos que se marcan en unas relaciones saludables, se obtiene sólo eliminando la posibilidad de divulgaciones públicas […]. El Gobierno debe poder abrir y al mismo tiempo proteger los canales necesarios para las conversaciones que resulten esenciales para su tipo de funcionamiento», Carl Zeiss Stiftung v. V.E. B. Carl Zeiss, Jena, 40 F. R. D. 318, 325 (DC 1966). Vid. Nixon v. Sirica, 159 U.S.App. D.C. 58, 71, 487 F.2d 700, 713 (1973); Kaiser Aluminum & Chem. Corp. v. United States, 141 Ct. Cl. 38, 157 F. Supp. 939 (1958) (Reed, J.); The Federalist, No. 64 (S. Mittell ed. 1938).

[4] (Nota 18 de la sentencia.) Debido al papel clave de la prueba testifical, los Tribunales han sido históricamente cuidadosos con los derechos o inmunidades de que los testigos pudieran disponer. El juez Frankfurter, en su voto particular discrepante a la sentencia Elkins v. United States, 364 US 206, 234 (1960), dijo a este respecto: «Las restricciones a la prueba deben interpretarse conforme al principio general de que sólo para casos muy limitados es posible admitir el derecho de una persona a no testificar, o excluir pruebas relevantes, derogando el principio normalmente predominante de utilización de todos los medios racionales para alcanzar la verdad».

[5] (Nota 19 de la sentencia.) No nos concierne ahora la ponderación entre el interés presidencial en la confidencialidad desde un punto de vista general y la necesidad de prueba relevante en el proceso civil, ni tampoco debemos ponderar el interés en la confidencialidad y las solicitudes de información que provengan del Congreso. Sólo hemos de resolver el conflicto entre la alegación presidencial de inmunidad generalizada de confidencialidad y la necesidad constitucional de pruebas relevantes en un procedimiento criminal.

[6] (Nota 20 de la sentencia.) El juez Cardozo llegó a estas conclusiones en un contexto análogo. En su ponencia de Clark v. United States, 289 US 1 (1933),votada por unanimidad, resaltó la importancia del mantenimiento del secreto de las deliberaciones del jurado en un caso criminal. «La libertad de debate puede ser reprimida, y la independencia de pensamiento menoscabada, si los jurados que han de exponer sus argumentos y sus votos supieran que su opinión va a ser libremente por todo el mundo». Sin embargo, el Tribunal reconoció asimismo que ciertas intromisiones en la confidencialidad, si sirven a las exigencias fundamentales del derecho penal, no viciarían los intereses a los que sirve el secreto: «Si las deliberaciones están fuera de los oídos curiosos o maliciosos, un jurado con integridad y firmeza no debe temer que sus opiniones se divulguen. No esperará tener que ser protegido contra la revelación de su conducta en el caso de que haya pruebas que afecten a su honor. La posibilidad de que ahora y entonces se puedan encontrar algunas almas tímidas que pidan consejo de sus actos y realicen revelaciones involuntarias de su poder es demasiado remoto y vago para desarrollarse en la justicia».