NAPOLEÓN, LA CODIFICACIÓN Y LA CRISIS DE LOS CÓDIGOS

Gonzalo Quintero Olivares, Catedrático de Derecho Penal y Abogado

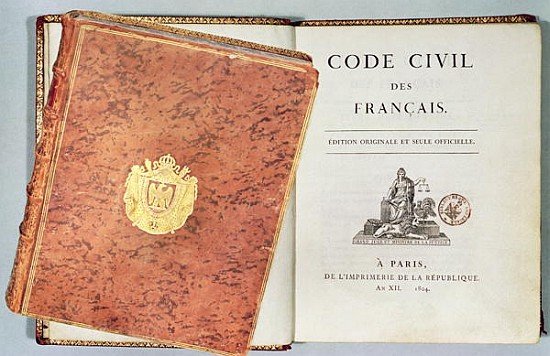

Un acontecimiento tan ajeno a la ciencia como es una película sobre Napoleón de un importante vulgarizador- a no confundir con divulgador – dedicada a la dimensión militar de su vida, ha dado lugar a la repetición de las muchas cosas dichas sobre su inteligencia militar y política. En este último campo se le ha atribuido, partiendo de su decidido empeño en la codificación, una contribución histórica, indirecta, a la conformación del moderno Estado de Derecho. No es ese el único mérito que se le asigna, aunque sea el más importante para los juristas. Pero tratar a la obra napoleónica como un hito en la génesis del moderno Estado de Derecho es excesivo. El “Gran Corso” construyó una monarquía absoluta, sometiendo a su voluntad todos los resortes del Poder, sin reconocer al ciudadano derechos subjetivos ante el Estado. Nada de eso afecta lo más mínimo a la importancia del Código civil de 1804, el calificado como “napoleónico”, ni a la centralidad de la codificación del Derecho en orden a su certeza, lo que a su vez es columna vertebral del Estado de Derecho, y eso, en nuestro tiempo, está sufriendo duros embates.

En los antecedentes ideológicos de la Revolución francesa se incluyen las ideas de igualdad ante la Ley o la lucha contra la arbitrariedad de los jueces o la incerteza de leyes múltiples y contradictorias o el complejo y desigual sistema judicial. La Filosofía del Iluminismo (Beccaria, Montesquieu, Rousseau, Voltaire) habría de estar presente en la legislación revolucionaria, como fue el Código penal de 1791, Código que coexistió con el período del Terror, que no concluyó hasta la caída y ejecución de Maximilien Robespierre el 27 de julio de 1794. La necesaria ordenación del Estado tenía que hacerse sobre esas columnas, pero prescindiendo de muchas de las creaciones de la Revolución, como fueron los Tribunales revolucionarios o el citado Código penal de 1791.

Napoleón asumía la ideología de la Revolución, pero con la fundamental reserva de que su puesta en práctica tenía que derivar de su poder, primero dictatorial y luego imperial, y eso pasaba por el férreo control del aparato del Estado, incompatible con Partidos políticos o con participación popular, a pesar de que la Constitución de 1799 acogía un pequeño sufragio para hombres y solo para cargos de muy poca importancia.

Nada de ello, como he dicho antes reduce la importancia del Código civil, del que él mismo se sentía particularmente orgulloso. El Código, indudable monumento jurídico, acogía instituciones del derecho romano y normalizaba las más importantes tradiciones jurídicas burguesas. Calificarlo de revolucionario está fuera de lugar, pero, en cambio, instituyó la certeza del derecho como piedra angular del Estado. En cuanto a su exportación a otros Estados hay que diferenciar entre la gran influencia que tuvo en los juristas de la época, y su transformación o presencia en Códigos de otras naciones, lo cual sucedió con las recién nacidas Repúblicas iberoamericanas, en algunas de las cuales también habría de influir el CP español de 1822.

Se ha dicho que la admiración por el mundo romano inspiró a Napoleón la decisión de emular a Justiniano y su Corpus iuris civilis considerado el más grande texto jurídico de la historia. Es posible, sin perjuicio de que el Código de Justiniano no era propiamente un Código en el modo en que hoy lo entendemos, sino una exhaustiva recopilación de leyes o constituciones imperiales. Esa manera de entender lo que era un Código habría de durar mucho tiempo.

El Código de Napoleón, como todos los Códigos, nació de la doble necesidad de ordenar leyes y costumbres y de ofrecer a los ciudadanos un “corpus” único, sistematizado y claro, y esas son las mismas razones que también impulsaron la codificación española, ordenada por el artículo 258 de la Constitución de Cádiz, que disponía que el Código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes. Eso implicaba el mandato de codificar esas materias. Esa idea estaba ya presente en el Estatuto de Bayona de 1808, que fue la “Constitución” ideada por Napoleón para el Reino de España. Su art.96 establecía que las Españas y las Indias se gobernarán por un solo código de leyes civiles y criminales. Es cierto que se trataba de una idea defendida por el invasor, pero también era consubstancial al constitucionalismo, que todos deseaban, y en el cual la codificación era una consecuencia necesaria, y eso se tradujo en una visible influencia del Estatuto sobre el texto de Cádiz y en el fortalecimiento de la necesidad de una Constitución.

Los constituyentes de Cádiz quisieron realmente construir un Estado de Derecho, aunque no pudieron pasar del propósito, pero éste era claro: proclamar el imperio de la ley y la sumisión de los ciudadanos, protegidos por el principio de legalidad, garantizado junto a los derechos y libertades, y, especialmente, la instauración de un Poder judicial independiente exclusivamente sometido a la Ley. Ese proyecto pasaba por la codificación, que solamente prosperó – dejando de lado sus avatares – con el CP de 1822 y, con menos problemas para salir adelante, el Código de Comercio de 1829. Muy lejos quedaba la obra codificadora napoleónica, que en muy pocos años se plasmó, además del Código civil de 1804, en el de Procedimiento civil de 1806, el de Comercio de 1807, el de Procedimiento penal en 1808 y en el Código penal de 1810.

La diferencia con España era notable, y la carencia más visible en la legislación española fue la del Código civil, a pesar de que el Código de Napoleón había sido traducido y conocido en España, y sin perjuicio de que sus fuentes romanas estuvieran también presentes en la tradición española. Pero el Código civil tendría que aguardar hasta 1889. Sobre las razones de esa tardanza mucho se ha escrito, así como sobre la resistencia a dejarse “colonizar” por el Código de Napoleón ( sobre el tema me remito al excelente ensayo de Carlos Petit “España y el Code Napoleon”, en ADC, 2008, fasc.4 ). Tanta fue la resistencia a la codificación civil que al poco de promulgarse el Código francés de 1804 España publicaba en 1805 la Novísima Recopilación, arcón caótico en el que convivían todas las leyes, también las penales, sin orden ni concierto.

Por supuesto que Fernando VII repudiaba el mandato codificador que contenía la Constitución de 1812 tanto como a la Constitución mixta. El CP de 1822 pudo ver la luz efímeramente gracias al Trienio Liberal (1820-1823) y el Código de Comercio no suscitaba recelos políticos y se aceptó por el Rey. Pero un Código penal con pacífica vigencia no lo habría hasta el de 1848. Las leyes de enjuiciamiento civil y criminal no llegarían hasta 1881 y 1882 respectivamente.

*

Dejemos ahora hechos que en muchos casos tuvieron lugar hace dos siglos, y pasemos a su herencia más importante que es visible en Europa continental, especialmente, en donde está profundamente arraigada la cultura codificadora, que se desarrolló durante todo el siglo XIX y el XX, con sus vicisitudes políticas y conflictos bélicos, plasmándose en una larga relación de Códigos civiles, penales, mercantiles y procesales que caracterizan al derecho europeo, con la gran excepción del derecho inglés y el sistema del common law, en el que no existen Códigos oficiales (otra cosa es que haya compilaciones privadas).

No voy a profundizar en el viejo tema de las diferencias entre el derecho continental y el derecho inglés, pues eso nos alejaría del tema de la crisis de los Códigos. Desde la óptica continental es irreconciliable la seguridad jurídica con el sistema del common law, aleatorio en función del caso y otras circunstancias impredecibles, que es precisamente lo que se quiere evitar con el derecho codificado. Esta es una reflexión que conviene tener presente cuando se aborda el tema de la crisis de los Códigos, con independencia de las razones profundas de la singularidad inglesa, su nacionalismo su tradición de confianza en el juez y desconfianza en los legisladores, identificados con el poder del Rey y su alejamiento de algo que ha influido tanto en el Continente como es el iusnaturalismo.

Europa, mayoritariamente, eligió la vía de los Códigos, que no es en modo alguno una mera manera de “crear derecho”, ni tampoco de “ordenar el derecho que ya se tiene”, pues esa es la función de las recopilaciones. Un Código, al menos, en teoría, persigue la racionalización de los problemas que el derecho ha de resolver, bajo el ideal de la previsión, la certeza y la sistematización, lo que se traduce, simplificando mucho, en la precedencia de la norma al problema, en lugar de componer una solución cuando el problema es llevado al Juez, que por esa vía acaba siendo el creador del derecho, aunque tenga en consideración tradiciones y precedentes. Eso no quita que en el derecho continental la interpretación y aplicación del derecho es a su vez un modo de recrearlo, pero esa es otra y compleja cuestión.

Luego surge el principal problema metodológico: asumir realmente lo que se supone que debiera ser un Código. Hoy en día estimamos que un Código, además de ser un instrumento de reunión y ordenación de las leyes supone muchos más: racionalización lógica, relación interna entre sus diferentes normas, aspiración de base fundamental para todo el derecho (penal o no penal), síntesis de principios y garantías, coherencia con la Constitución. Un Código no es la síntesis de las respuestas jurídicas, sino la manera de entender la relación entre el Ordenamiento jurídico, el Estado y los ciudadanos en donde cristaliza el principio de legalidad en toda su extensión. Al menos, así debería de ser.

La importancia de los Códigos en la cultura jurídica europea, en nuestro tiempo, y, especialmente, en algunos países como España o Italia, en mi opinión ha menguado notablemente, si no en todo el orden jurídico sí en buena e importante parte como es la correspondiente al derecho penal. Esa crisis “existencial” comienza con la constatación de un hecho innegable: la enorme complejidad del derecho penal, civil o mercantil de nuestro tiempo que imposibilita la condensación un texto único.

El derecho penal, teóricamente menos extenso que el derecho civil, ha de insertarse en una creciente realidad normativa que condiciona tanto su interpretación que resulta imposible reunirlo en una sola Ley. La necesidad de crear leyes penales especiales es insuperable, salvo que se opte, como ha hecho el legislador español, por incrustar en el Código toda clase de cuestiones que es imposible sistematizar de un modo coherente. La otra vía, la “italiana”, consistente en crear una interminable relación de leyes penales especiales sin cambiar el Código (sigue en vigor el de 1930) da lugar a graves problemas aplicativos, comenzando por el de la determinación de qué leyes gozan de vigencia.

Este problema puede superarse asumiendo, sin innecesarios lamentos, que nada sucede porque los Códigos convivan con leyes penales especiales, y no solamente la militar, que siempre ha sido la “especialidad lógica”. Lo único irrenunciable, porque marca la esencia de los fundamentos y límites de represión penal, es la Parte General, que, como reconoce implícitamente el art.9 del CP vigente, ha de ser común a todo el sistema punitivo, y esa es la esencia garantista del Código.

Lo realmente grave no es la posible multiplicación de leyes penales especiales, que pueden ser sometidas a unos principios comunes, sino la inestabilidad del Código, lo que lo aleja irremisiblemente de su función esencial. El Código español ha sido reformado 49 veces en 28 años, lo que, de por sí, es preocupante, porque, en cualquier caso, denota una perceptible pérdida del respeto al Código y al derecho penal, invadido por modificaciones alguna vez necesarias, pero, mayoritariamente, ha triunfado la irracionalidad y las leyes de inspiración partidista, sectarias, ideológicas o populistas, que solo generan un incremento cuantitativo de las leyes penales.

La teórica función del CP, en cuanto programa estable y razonablemente permanente, ha quedado reducida a mero desiderátum. Y esa es la auténtica y grave crisis, tal vez irreversible, de la codificación del derecho, al menos, del derecho penal.