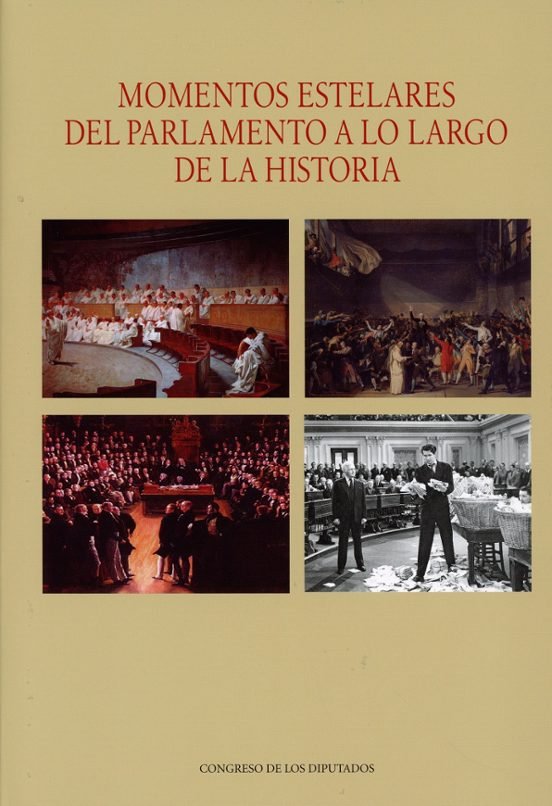

CUENCA MIRANDA, A., (Coord.), Momentos estelares del Parlamento a lo largo de la historia, Congreso de los Diputados, 2024 (759 páginas).

El título del libro resulta ilustrativo por sí mismo –“Momentos estelares del Parlamento a lo largo de la historia”-. Como anuncia CUENCA MIRANDA, en su presentación, se trata de una obra “en extremo original”, sin parangón previo en nuestro país, que se inspira en la del autor alemán STEFAN ZWEIG, Momentos estelares de la humanidad: catorce miniaturas históricas-. Es “un libro de escenas”, que se desarrollan en un escenario muy particular: un Parlamento, y que ofrece una visión profunda de la importancia de la democracia y el debate parlamentario en la evolución de las naciones. Claramente, los acontecimientos reseñados en estas páginas trascienden las épocas y resultan determinantes para configurar lo que es actualmente la sociedad contemporánea, en general, y el Derecho –parlamentario-, en particular.

Se trata de una obra fascinante, que ofrece una narrativa detallada y reflexiva sobre los eventos que han moldeado el carácter de los países a través de sus parlamentos, dirigida a un lector formado, con el propósito de recorrer diversos acontecimientos parlamentarios, sus momentos más sobresalientes, en diferentes épocas y países (principalmente, en la edad de oro del parlamento, siglos XIX y XX, con especial presencia de países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos o Alemania), para indagar sobre su origen y evolución a lo largo de los siglos. Es éste el propósito de este libro colectivo, verdaderamente transcendental, de autoría exclusiva del cuerpo de letrados de las Cortes Generales, que se integra por un total de 39 capítulos –ilustrados con una selección de imágenes muy representativas (38 créditos fotográficos)-, ordenados cronológicamente y de contenido heterogéneo, que no siguen unos mismos criterios formales. Recoge desde discursos hasta decisiones que han sido relevantes para el cambio del curso de la historia. Un conjunto de momentos clave que han conformado y modelado la historia, la política y la sociedad. Como se explica en la presentación del libro, cada autor ha contado con total libertad para diseñar sus escenas. Cada capítulo está escrito con un enfoque que combina el rigor histórico con anécdotas y relatos personales de los diputados y otros protagonistas. El resultado es especialmente llamativo, ya que los 39 capítulos mantienen el listón bien alto desde el punto de vista cualitativo. La línea general es la que se desprende de lo expuesto: el avance del espíritu del parlamento -sinónimo siempre de libertad-, resaltando, de un lado, su función integradora de la convivencia y, de otro, el ejercicio de sus diversas funciones y de su autonomía frente a otros poderes del Estado.

Una tarea muy ambiciosa, sin duda, en un momento en el que esta institución adolece, cuanto menos, de evidente descrédito. Por ello, es inevitable que un libro con estas características genere unas expectativas tan altas en el lector que el riesgo de decepción está presente desde el principio. Ahora bien, el conjunto de trabajos recogidos en este libro colectivo no sólo sale airoso de tal cometido, sino que en sus casi 760 páginas es capaz de “dejar con ganas” al lector y mantenerlo atento. Todo un logro. Adelantamos ya que nos encontramos, sin duda, ante uno de esos libros que terminan por calificarse como “de calado” y obligada lectura.

Muy variados son los acontecimientos que reúne bajo el título de «Momentos estelares». Cada uno de ellos marca un nuevo rumbo que durará décadas e incluso siglos, como puntos clave de inflexión en la historia. Por ello, merece la pena, aunque sea de forma muy sucinta –y aun a riesgo de excedernos de la extensión propia de una crónica-, dar algunas pinceladas del contenido de cada capítulo.

El libro comienza, como no puede ser de otra manera, con la mirada en la Grecia clásica, donde nace la política, pero no el parlamentarismo. Benigno Pendás (“Cementerio del Cerámico, Atenas 431 A.C. Elogio de Pericles: El discurso parlamentario en la Grecia clásica”) centra su capítulo en explicar el papel que tuvo la Asamblea ateniense. Para ello, analiza el discurso de Pericles durante la ceremonia en honor a los caídos en la Guerra del Peloponeso. En él alaba las virtudes de la democracia ateniense. Así el análisis institucional de la politeia ateniense permite concebir el “Parlamento” como una suerte de bicameralismo (La Boulé, Consejo de los Quinientos, una especie de Cámara Alta, con poder de control e iniciativa sobre el orden del día y la ejecución de las decisiones. Integrada por unos 500 miembros; la Ecclesía, como Cámara baja, sobre la que recaen las sospechas de corrupción, lentitud en los procedimientos, etc. Su asistencia era libre. Tenían derecho a asistir a la Asamblea unos 40.000 ciudadanos, entre los que se excluía, por supuesto, las mujeres, los metecos y los esclavos. Las sesiones se celebraban en el ágora, espacio público por naturaleza, y con el tiempo se pagaba un estipendio a modo de dieta).

Pasamos a la Roma precristiana, con Fabio Pascua Mateo (“Senado Romano, 7 de enero del año 49 A.C. Aprobación del Senadoconsulto último contra Julio César”), que, de forma novelada y detallada, nos sitúa –con brillantez y riqueza de términos, y frases completas, en latín, (y hasta insultos y vulgarismos)- el 7 de enero del año 49 A.C., cuando el Senado aprobó el “Senadoconsulto Último” contra Julio César. En particular, el autor narra el desarrollo de dos sesiones del Senado romano, en las que se evidencia la importancia que han tenido siempre los juristas la institución parlamentaria, no para decidir los fines políticos –para ese cometido están los representantes de los ciudadanos-, sino para decir el “cómo” de esos fines. Es decir, cómo el Senado intentó utilizar medidas extremas para enfrentar la amenaza de César. Este decreto, una especie de estado de emergencia, otorgaba poderes extraordinarios a Pompeyo y otros cónsules para proteger la República ante la amenaza inminente de César, que estaba a punto de cruzar el Rubicón con sus tropas.

El medievo, inevitablemente nos lleva a nuestra península Ibérica. Es aquí donde Lidia García Fernández (“La Curia de León de 1188. ‘Lo que a todos atañe, por todos tiene que ser aprobado’”) centra su capítulo en los reinos medievales, -en concreto, en el de León- que tuvieron un papel destacado en el surgimiento de las Cortes y los Parlamentos medievales de Europa, pues, en la celebración de sus denominadas Curias, empezaron a participar los representantes de las villas y las ciudades. Al inicio del reinado de Alfonso IX, en 1188, tuvo lugar en León la celebración de una Curia plena –que se viene considerando cuna del parlamentarismo y que sentó precedentes para la inclusión de representantes urbanos en las decisiones del reino (reflejando el principio de que “lo que a todos atañe, por todos debe ser aprobado”)- de la que resultaron unos textos normativos denominados “los Decreta”. Estos Decretos se consideran precisamente esenciales para considerar que tal Asamblea, fue ya una reunión de Cortes, incluso, las primeras Cortes de Europa occidental. Esta documentación relacionada con la Curia de 1188 ha sido considerada de tal relevancia que la UNESCO la ha dotado de una protección singular y la ha incluido en el Registro de la Memoria del Mundo.

Damos un salto de casi medio milenio para acudir a la Inglaterra de Carlos I. En su capítulo, Ángeles González Escudero (“Cámara de los Comunes, Inglaterra, 4 de enero de 1642. El asalto de un Parlamento: la irrupción de Carlos I en la Cámara de los Comunes”) señala que cada año, el Parlamento británico comienza un nuevo periodo de sesiones con un ceremonial cargado de simbolismo, con muchos elementos que han ido definiendo el sistema constitucional británico. Uno de ellos, la invocación que se hace a los miembros de la Cámara de los Comunes demandando su presencia en la Cámara de los Lores se ha relacionado con un momento histórico, que es el que la autora detalla a partir de la tensión histórica existente entre la monarquía y el Parlamento, que se hizo evidente en 1642. Carlos I, ante la actitud combativa de una parte de la Cámara de los Comunes –con cierto apoyo de los Lores-, entró con actitud provocadora en ella, ordenó el arresto de los miembros del parlamento más críticos con sus políticas, y los acusó de alta traición. Esta actitud se le volvió en su contra. Así, los diputados se constituyeron como una Comisión, descontentos con las formas con las que el Rey había entrado en la Cámara, -perturbando el Parlamento-, pues se vieron atacados en su estatuto jurídico y en el de la institución misma. En definitiva, se percibió como un atentado contra la separación de poderes que ponía en cuestión la soberanía parlamentaria. De esta forma, la ciudad de Londres pasó a ser enemiga del Rey. En 1642 estalló la guerra que enfrentó al Rey y al Parlamento, terminando con la ejecución del Rey en 1649 y con la abolición temporal de la monarquía por primera y única vez en toda la historia del Reino Unido. Tras Carlos I, nunca más un monarca inglés ha vuelto a entrar en la Cámara de los Comunes. Este acontecimiento marcó la convicción de que la inmunidad del Parlamento y de sus miembros era una garantía institucional básica. En consecuencia, se confirma la soberanía del Parlamento como fuente de todo poder, y la monarquía renuncia de forma definitiva a la doctrina del derecho divino de los reyes y, reconociendo el principio de soberanía parlamentaria, lo asume y se somete a su voluntad. También, se vislumbra un Gobierno, desvinculado del monarca, que acabará por ser responsable ante el Parlamento.

El final de siglo de las luces es el que marca quizá la explosión de los sistemas parlamentarios y su modernización, en una gran cantidad de países. Pablo J. Pendás Prieto (“Convección Constitucional de Filadelfia, 17 de septiembre de 1787. Aprobación de la Constitución de Estados Unidos. América y libertad son sinónimos”) comienza afirmando que la apología del Parlamento “es (debería ser) una obligación cívica para todos aquellos que defendemos y creemos en el Estado Constitucional”. Además, hacer apología del Parlamento es hacerla de sus “grandes momentos”, que nos conducen a la sociedad democrática avanzada que somos. A juicio del autor, los Estados Unidos son la única nación del mundo nacida para ser una democracia y ninguna otra puede presumir de haber tenido otro sistema de gobierno que la democracia constitucional. El autor señala la Convención de Filadelfia como momento con en el que el poder legislativo “brilló con luz propia” en la Revolución Americana, con la elaboración de la primera Constitución en sentido moderno del término. La Carta Magna es la culminación de un proceso de independencia que se hace imprescindible contextualizar. Por ello, el autor divide el trabajo en dos partes: una, para enmarcar el contexto histórico y social que culminó en 1787; y, otra, en la que se centra en un destacado debate que acaeció durante aquellos días de la Convención (en torno al llamado Compromiso de Connecticut, entre Alexander Hamilton y James Madison, padre del texto de la Constitución, líder intelectual de la Convención y autor material del Plan de Virginia). La Convención, pese a ser una delegación del Congreso formalmente, era una Asamblea constituyente y representativa del pueblo soberano, constituida por políticos ilustrados y creadora de una forma republicana de gobierno. Para el autor, el significado y funcionamiento de la democracia representativa nunca fueron tan debatidos como en aquella Convención.

Mientras tanto, en la Francia de la Revolución tiene lugar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El capítulo de Luis de la Peña Rodríguez (“Asamblea Nacional de Francia, 26 de agosto de 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”) analiza dicha Declaración (DDHC), que se aprobó por la Asamblea Nacional de Francia en 1789. Lo hace desde una perspectiva histórica y jurídica. Primero examina sus orígenes y su contexto –la Revolución francesa-, y después disecciona su estructura y contenido. Se trata de un texto breve (preámbulo y diecisiete artículos) de incuestionable valor para los juristas, pues formula los derechos fundamentales con un sentido moderno, y prepara la estructura de lo que se va a convertir en el Estado de derecho. De hecho, casi todas las Constituciones que se promulgan desde entonces reflejan los contenidos emanados de la DDHC. El autor concluye manteniendo que la DDHC tiene un valor incuestionable en Francia y que se integra en el bloque de constitucionalidad y posee el mismo valor que la Constitución.

Bárbara Cosculluela Martínez (“Cámara de los Lores británica, 13 de febrero de 1788. Procedimiento de impeachment de Warren Hastings: teatro y oratoria política en el S. XVIII”) nos devuelve a Inglaterra, ésta ahora en medio de la Revolución Industrial, y expone el célebre juicio de Warren Hastings -primer Gobernador General de la India británica, que fue acusado de corrupción y abusos de poder durante su administración en la India-, un escándalo de primera clase, que tuvo lugar en siglo XVIII en la Cámara de los Lores, al ser quizá el primer juicio sobre derechos humanos de los tiempos modernos, y que concluyó con su absolución. Claramente, este impeachment, a juicio de la autora, removió el interés popular, y puso de manifiesto que bajo las influencias de las ideas liberales había un sentimiento creciente a favor de la moralidad en el gobierno del Imperio británico.

En plena guerra de Independencia española, Piedad García-Escudero Márquez (“Cortes de Cádiz, 18 de agosto de 1811. Discurso preliminar a la Constitución española de 1812”) nos traslada al inicio de la tramitación plenaria de nuestra primera Constitución, la de 1812, y su Discurso preliminar –denominado por la propia Comisión “preámbulo”-, que sintetiza el paso del Antiguo Régimen a la España constitucional. Ambos textos se van fraguando a la vez. La primera parte del Discurso recoge los fundamentos de la futura Constitución: soberanía nacional, supresión de la representación por estamentos, separación de poderes y las facultades de las Cortes y el Rey. Se instituye una monarquía moderada, en la que se recoge al Rey como otro órgano más del Estado, con unas facultades tasadas y con restricciones a su autoridad. El Discurso es prudente y sutil a la hora de introducir elementos modernos en el texto, y tiene un claro espíritu conciliador.

Como la pintura de Sir George Hayter, Carmen Sánchez-Abarca Gornals (“Cámara de los Lores, Reino Unido, 7 de junio de 1832. Aprobación de la ley para la reforma de la representación popular en Inglaterra y Gales”) narra cómo transcurrió la aprobación de la primera Ley de Reforma de la representación Popular en Inglaterra y Gales que, después de numerosos debates parlamentarios y varios intentos fallidos, tuvo lugar en 1832. Esta reforma, de un lado, amplió el derecho de sufragio a gran parte de la clase media –se seguía excluyendo a las mujeres-; y, de otro, realizó una modificación amplia del mapa de las circunscripciones electorales. La relevancia histórico-política de esta Ley de Reforma, a juicio de la autora, es innegable, entre otras, por las consecuencias que tuvo para las posteriores reformas del sistema británico. Se trata de un momento clave, con el triunfo del parlamentarismo y, por ende, un gran éxito para el Parlamento de Westminster –en su calidad de madre de todos los Parlamentos-. Supone un gran paso en la maduración política del sistema británico, en el que aparecen rasgos que se siguen manteniéndose en las democracias actuales y en el procedimiento legislativo.

Volvemos a una España convulsa, tras las elecciones generales de febrero de 1836. Eugenio de Santos Canalejo (“Estamento de Procuradores, España, 21 de mayo de 1836. El Estatuto Real y la primera moción de censura de la historia parlamentaria española”) analiza el Estatuto Real, como ley política fundamental, aunque por su contenido no podía adscribirse al concepto de Constitución, pretendía aplicar los principios fundamentales de la antigua legislación a la nueva sociedad. Sentaba las bases de un régimen representativo de carácter moderado. Como novedad principal, las Cortes pasan a estar divididas en dos Cámaras: el Estamento de Próceres –conservador por la naturaleza de los elementos que lo constituyen, e integrado por aristócratas soálceles- y el Estamento de los Procuradores –electivo y destinado a representar los intereses de la sociedad-. Con ello, el autor expone cómo tuvo lugar la primera moción de censura acaecida en la historia parlamentaria española.

En Francia se fraguaba de nuevo la revolución, con una monarquía constitucional, con François Guizot como primer ministro y jefe del gobierno, resistente a cualquier tipo de reforma. En este contexto, José María Codes Calatrava (“Cámara de los Diputados, Francia, 28 de enero de 1848. Discurso de Tocqueville: ‘Creo que estamos durmiendo sobre un volcán’: breve crítica moderadamente posthumanista a la lucidez (y casi precognición) del humanismo de Tocqueville”) destaca, sobre todo, el discurso de Alexis de Tocqueville en la Cámara de los Diputados de Francia el 28 de enero de 1848. Para ello, parte de una retrospectiva sobre qué sucedió desde que Tocqueville pronunció su discurso (las costumbres públicas se corrompen porque lo público se gestiona según intereses particulares, locales o partidistas. A su vez, ello provoca la corrupción de las costumbres privadas. No puede hacerse separación entre moral pública y moral privada) hasta la Segunda Guerra Mundial, momento en el que la base de la filosofía humanista se tambaleó; después, explica por qué considera necesaria e inteligente la crítica posthumanista y, finalmente, aporta una visión personal de mínimos sobre los que puede ser una actitud constructiva para los retos que haya que enfrentar. En consecuencia, el autor concluye que el ejercicio de la política es una tarea muy ardua, que ha de lidiar con muchas sensibilidades individuales, que se tensionan cuando tienen que compartir sus diferentes formas de ver la vida. Por ello, la política conlleva una gran responsabilidad, especialmente, la actividad parlamentaria: “Lo que se dice en el Parlamento tiene un impacto enorme en la sociedad”. Así pues, la libertad de pensamiento y la tolerancia son dos recetas buenas que “me gustaría ver” en la política y en el Parlamento. Para él, ambas actitudes combinadas, podrían ser los dos componentes de la empatía.

Nos trasladamos ahora a las Islas Británicas. Alfonso Cuenca Miranda (“Cámara de los Comunes, Reino Unido, 16 de diciembre de 1852. Duelo bajo la tormenta: el debate sobre el presupuesto”) examina el intenso debate sobre el presupuesto que tuvo lugar en la Cámara de los Comunes del Reino Unido el 16 de diciembre de 1852 y centra el capítulo en dos personajes, Disraeli y Gladston (éste último, es considerado el inventor de las campañas electorales modernas y el primer político europeo de masas). Dos figuras de la Edad de Oro del parlamentarismo liberal británico, que encarnan el espíritu de la época, la esencia de un sistema, el parlamento británico, llamado a ejercer una influencia decisiva en los años venideros. Son a la vez padres e hijos del sistema parlamentario clásico. Así pues, el sistema constitucional británico en la segunda mitad del siglo XIX vive sus años de esplendor, y sus distintos enfoques frente a la política pueden considerarse precursores del inminente debate europeo entre “idealismo” y Realpolitik.

Es la más clara plasmación de esta última postura, su debate y consecuencias incluso en la actualidad, la que nos expone magistralmente Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz (“Landtag de Prusia, 30 de septiembre de 1862. Bismarck: ‘No es por discursos y resoluciones mayoritarias como se deciden las grandes cuestiones de la época –ese fue el gran error de 1848 y 1849-, sino por hierro y sangre”). Pone el foco en el histórico discurso de Otto von Bismarck en el Landtag de Prusia el 30 de septiembre de 1862. En 1850 se había aprobado en Prusia una Constitución que respondía al modelo del principio monárquico, con un Estado estamental, en el que el Ejército tenía un papel crucial. Había dos Cámaras: la baja, el Landtag, y la alta o Herrenhaus, la casa de los señores. En 1860 se presentó un proyecto de ley de reforma militar, para dar lugar a un Ejército profesional, de mayor tamaño y con un gasto anual considerable. El Parlamento, controlado por el Partido Liberal, se posicionó en contra y el proyecto se retiró. Pero el Gobierno puso en marcha las reformas, dando comienzo a un conjunto de enfrentamientos entre el Rey y el Parlamento. En este contexto, Guillermo I nombró a Bismarck Jefe de Gobierno, que en 1862 dio su discurso (Blut und Eisen, sangre y hierro). Jurídicamente hablando se basaba en la idea de que la Constitución de 1850 –que exigía para cualquier ley, incluida la presupuestaria, el voto del Landtag, el de la Cámara Alta o Herrenhaus y el la Corona- contenía una laguna para el supuesto de que no hubiese un acuerdo. Así pues, señala Jiménez-Blanco, como la vida del Estado no puede paralizarse, lo que se terminó imponiendo fue la Realpolitik. Esta controversia dejó una “huella profunda en el pensamiento jurídico”. Muestra de ello son, de un lado, dos conferencias, pronunciadas por Lassalle en 1862, y la obra de Laband, con su distinción entre leyes en el sentido formal y leyes en el sentido material.

En España nos encontramos en la etapa del Gobierno Provisional del Sexenio Democrático. Manuel Delgado-Iribarren (“Cortes Constituyentes, España, 12 de abril de 1869. El discurso sobre la libertad religiosa de Emilio Castelar, cumbre de la oratoria hispánica”) centra su capítulo en el famoso discurso de Castelar –su réplica parlamentaria en defensa de la libertad de cultos- ante las Cortes Constituyentes de España en la sesión de 12 de abril de 1869 sobre la libertad religiosa, frente a la posición contraria mantenida por Vicente Manterola –diputado y canónigo-. Para ello, parte del contexto histórico. Tuvo lugar la revolución gloriosa de 1868 (la revolución liberal que se prolongó en una revolución democrática), la reina Isabel II abandonó España, y el Gobierno provisional convocó elecciones constituyentes, que dieron lugar a un Congreso fragmentado. Así pues, se creó una Comisión para elaborar un proyecto de Constitución, una vez constituida la Cámara. El proyecto, a juicio del autor, contiene los rasgos básicos para establecer una auténtica monarquía constitucional, en la que el Rey sigue siendo la cabeza del poder ejecutivo, pero la potestad legislativa reside exclusivamente en las Cortes. A continuación, expone el autor con maestría lo acaecido en la sesión de 12 de abril de 1969 y la intervención de ilustres personajes. En especial, resalta la oratoria de la respuesta de Castelar, en turno de réplica, al diputado Mantorela (tuvo tal impacto que traspasó nuestras fronteras), que realizó una defensa apasionada de la libertad y la tolerancia religiosa. El debate enfrenta dos posturas antagónicas, pero que coinciden en no prestar apoyo al texto constitucional: de un lado, quienes rechazan cualquier reconocimiento de la libertad de cultos, al entenderla un atentado contra la unidad nacional; y, de otro, al entender que era una fórmula vergonzante de proclamar la libertad de cultos, y por no reconocer la separación tajante entre Iglesia y Estado. En definitiva, aun cuando Castelar era una persona religiosa, defendió la necesidad de separación entre Iglesia y Estado como el más amplio reconocimiento de la libertad de cultos.

Tras el fin de la monarquía borbónica, con el destronamiento y destierro de Isabel II, la elaboración de la Constitución monárquica-liberal con la Corona vacante, y la votación y nombramiento del nuevo monarca, Amadeo de Saboya, seguidamente tuvo lugar la abdicación de éste y la proclamación de la I República, el 11 de febrero de 1873. José Fernando Merino Merchán (“Congreso de los Diputados, España, 11 de febrero de 1873. Proclamación de la I República. La proposición republicana de Pi i Margall: consecuencias políticas y constitucionales”) expone de forma minuciosa este tránsito de unas Cortes monárquicas a unas Cortes republicanas. Como señala el autor, el régimen de la I República se inserta en el sexenio revolucionario, “donde todo fue posible”. Se desencadenaron varias cuestiones sobre el cambio de régimen: la inestabilidad en la presidencia de la república (primero, Figueras, sustituido por Pi y Margall, después Nicolás Salmerón y, finalmente, Castelar); si fue o no constitucional el cambio de régimen, de la monarquía a la república; y la deriva cantonalista en la que el régimen republicano se diluyó. El autor concluye que lo más sorprendente en todas estas etapas que describe es que el régimen republicano lo era más bien de facto y no de Derecho, ya que no se llegó a aprobar nunca el texto constitucional que consagrase la República como forma de Estado. Este régimen cayó tras el levantamiento del general Martínez Campos en Sagunto en 1874, por el que se proclama Rey de España a Alfonso XII. Se abre así un nuevo periodo constitucional con la Restauración borbónica.

Han transcurrido 27 años desde el famoso discurso de Tocqueville, y han dado para una Revolución, una Segunda República, el Segundo Imperio Francés y la rendición de Napoleón III ante Bismarck en Sedán. Situado en este momento crucial, Francisco Javier de Piniés (“Asamblea Nacional de Francia, 30 de enero de 1875. El debate sobre Monarquía o República”) expone el debate acontecido el 30 de enero de 1875 en la Asamblea Nacional de Francia sobre la elección entre monarquía y república, que terminó con el establecimiento de las bases de la Tercera República Francesa. El autor describe, con esmero, una etapa de transición que goza de un gran interés doctrinal para entender el significado y las diferencias entre la forma de gobierno monárquica y republicana, y la manera en que puedan permanecer y convivir con un gobierno parlamentario. A juicio del autor, las instituciones previstas en las leyes constitucionales de esta República han servido de modelo para establecer esta forma de gobierno en los demás países europeos y para definir la posición de la jefatura del Estado parlamentaria y, en especial, de la republicana.

Un siglo más tarde de la aprobación de la Constitución de Estados Unidos, y once años después del final de la guerra civil estadounidense Sara Sieira Mucientes (“Congreso de Estados Unidos, 24 y 26 de enero de 1877. Creación de la Comisión Electoral sobre las elecciones presidenciales. La crisis constitucional por las controvertidas elecciones de 1876 (Hayes vs. Tilden)”) expone, con detalle, la elección presidencial en 1876, entre Hayes y Tilden, que quedó estancada al producirse un conflicto constitucional ante la insuficiencia de la Constitución y de la normativa electoral existente, que obligaba al Congreso a asistir al cómputo de todos los votos electorales, pero faltaba un desarrollo constitucional que marcara la solución para el caso de que existieran actas múltiples, como aquí sucedió. Para su desbloqueo se aprobó la Ley de la Comisión Electoral, en 1877. No obstante, esta ley tampoco logró resolver el problema planteado por la laguna existente en la Constitución de 1787 sobre el cómputo de votos electorales y la proclamación del Presidente.

Volviendo a la Francia de la Tercera República, Enrique Arnaldo Alcubilla (“Senado y Cámara de Diputados de Francia, 23 de mayo de 1885. La muerte del exsenador Víctor Hugo”) comienza poniendo sobre la mesa la interesante actividad política de Víctor Hugo y recoge algunos de sus discursos más relevantes sobre temas diversos. En particular: sobre la suspensión de los periódicos, en defensa de la libertad de prensa; en defensa de la inversión pública en educación y cultura; sobre la revisión constitucional que permitía a Luis Napoleón su reelección como Presidente de la República; y en defensa de la amnistía de los partidarios de la comuna de París. Para concluir, el autor narra la muerte de Víctor Hugo el 23 de mayo de 1885 –que generó un sentimiento profundo de luto nacional-, así como los debates del Senado, los de la Cámara de los Diputados y hasta la aprobación del proyecto de ley de habilitación de un crédito extraordinario para la organización de sus funerales nacionales.

Como colofón natural a la tendencia secularizadora de la Tercera República en Francia, Fernando Castillo López (“Cámara de Diputados, Francia, 6 de abril de 1905. Discurso de Aristide Briand. El último acto de la revolución francesa: el final de la cuestión religiosa”) se centra en el discurso pronunciado por Aristide Briand, en la Cámara de Diputados de Francia como principal responsable de la Ley de Separación de Iglesia y Estado, aprobada en 1905. Justo en ese momento, señala el autor, la laicidad se consagra como uno de los elementos axiológicos de la República. Además, esta Ley representa un punto final a un conflicto que nació con el humanismo del Renacimiento. Paralelamente, la consagración del principio de legitimidad democrática del poder, que sustituyó al principio de legitimidad religiosa, conlleva el final de la confusión de los poderes político y religioso, es decir, el final de la unión del trono y el altar. En consecuencia, esta ley pone fin, con el pacto laico, a este conflicto.

Tras la “Gilded Age”, pasamos a la era progresista estadounidense. En este contexto Alfonso Cuenca Miranda (“Senado de Estados Unidos, 29 de mayo de 1908. Tramitación de la Ley Aldrich-Vreeland. ‘Alguien ha envenenado mi bebida’: el filibusterismo en su laberinto”) recuerda que el Senado estadounidense es posiblemente la asamblea parlamentaria más poderosa del mundo. Para ello, narra la tramitación de la Ley Aldrich-Vreeland en el Senado de Estados Unidos, el 29 de mayo de 1908. A juicio del autor, una de las escenas más legendarias de la tragicomedia filibusterista de todos los tiempos –una táctica parlamentaria de obstruccionismo parlamentario, usando medios, en principio, permitidos por los reglamentos o normas parlamentarias, con el propósito de retrasar o impedir la aprobación de una medida que se considera perjudicial-. Su objeto fue un proyecto de ley en materia financiera que incluía medidas como permitir, en situaciones de emergencia, que los bancos pudieran emitir papel moneda, siempre que cumplieran determinados requisitos. Robert La Follete se oponía al proyecto, al considerarlo una concesión a los grandes bancos e intentó impedir la votación final, mientras Aldrich, en su contra, trató de frenar la filibustería.

Otra caída de la monarquía tras la Revolución Republicana había tenido lugar en nuestra vecina Portugal, y Raquel Marañón López (“Asamblea Nacional Constituyente, Portugal, 19 de junio de 1911. Proclamación de la primera república portuguesa”) hace un excelente repaso de la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, el 19 de junio de 1911, cuando, en el Parlamento luso, se proclama la Primera República Portuguesa–se abole la monarquía- y para su consolidación se promulga la Constitución de 1911 (en tiempo récord, progresista y con una lista importante de derechos). Ésta prevé un poder legislativo bicameral –Cámara de los Diputados y Senado- y una jefatura de Estado, el Presidente de la República. Se expone un periodo de clara inestabilidad desde 1911 a 1926 –sin perder de vista la entrada de Portugal en la primera guerra mundial en 1916- en el que, mediante un golpe de Estado, se instaura el denominado Estado Novo.

Nos encontramos ya en los años previos a la I Guerra Mundial, y Alberto Dorrego de Carlos (“Cámara de los Lores Británica, 10 de agosto de 1911. Aprobación de la Parliament Act. Westminster se asoma al abismo”) centra su capítulo en la Cámara de los Lores del Parlamento británico el 10 de agosto de 1911 (integrada por unos 600 miembros, en ese momento, con los mismos poderes legislativos que la Cámara de los Comunes). En particular, en una votación histórica en la que se debatían algunas enmiendas formuladas sobre un proyecto de ley controvertido sobre la limitación de los poderes de la Cámara de los Lores-, que una vez aprobado dio lugar al conocido Parliament Act, 1911. Los Lores tuvieron que pronunciarse sobre una reforma constitucional de gran profundidad. La nueva Ley suponía la transformación de un parlamento bicameral puro, con facultades decisorias iguales de ambas Cámaras en la legislación ordinaria, por un sistema bicameral limitado, con supremacía de la Cámara de los Comunes. En definitiva, una modernización de la política británica al consolidar el poder del parlamento electo sobre la nobleza no electa.

Joaquín Cabezas Cayuelas (“Congreso Constituyente, México, 31 de enero de 1917. Aprobación de la Constitución Mexicana de 1917”) nos hace saltar de nuevo el charco, para narrar cómo aconteció la aprobación de la Constitución Mexicana de 1917 por el Congreso Constituyente el 31 de enero. Dos días antes de la citada aprobación dio comienzo la Sesión Permanente del Congreso Constituyente–con la intervención del diputado Juan de Dios Bojórquez-. En esta sesión se aprobó uno de los preceptos –el 27- más relevantes de la evolución del Derecho Constitucional en el siglo XX y de la historia de México. Este artículo regulaba la propiedad, propiciaba una reforma agraria en México, y asimismo contenía los principios esenciales de la Revolución. Todo esto concluyó con la aprobación dela Constitución Mexicana de 1917, un nuevo hito en la historia constitucional internacional.

Más al norte, y una vez concluida la Gran Guerra, María López Moreno de Cala (“Senado de Estados Unidos, 19 de marzo de 1920. La no ratificación del Tratado de Versalles por el Senado de Estados Unidos”) nos sitúa en el debate de la Resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el Tratado de Versalles, que se desarrolló en el Senado de Estados Unidos, el 19 de marzo de 1920. En él se proponía su ratificación, pero el resultado fue no ratificar el Tratado. Este debate, a juicio del autor, muestra la lucha entre dos formas de entender las relaciones internacionales: la “política realista” o Realpolitik, que había dominado Europa desde el siglo XVII, basada en el equilibrio de poder y en una diplomacia de cancillerías, de estrategia política maquiavélica y bismarckiana; y el “idealismo” americano de los grandes principios universales. Pese a los esfuerzos del presidente Woodrow Wilson, el Senado rechazó el acuerdo. Este hecho mostró de manera clara preocupación general sobre la soberanía nacional y sobre las obligaciones internacionales que dicho tratado intentaba imponer. La autora ofrece un análisis detallado de este momento, destacando la importancia de este debate y de sus consecuencias (entre otras, esta decisión aisló temporalmente a Estados Unidos de los asuntos internacionales y planteó importantes cuestiones sobre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en la toma de decisiones fundamentales para la nación).

En la España de la Restauración, Mónica Moreno Fernández-Santa Cruz (“Congreso de los Diputados, España, 8 de marzo de 1921. La última sesión del presidente Dato”) relata el trágico evento de la última sesión del presidente Eduardo Dato en el Congreso de los Diputados. En ella se destacan los debates parlamentarios y las tensiones políticas del momento, un conjunto de acontecimientos que terminan con el asesinato de Dato. La autora concluye resumiendo la forma de entender la política, y la vida, de Eduardo Dato: “Había que templar el desorden. Escuchando, sí, pero respetando, por encima de todo el orden y la ley”.

En la Alemania de la posguerra, María José Fernández Ostolaza (“Reichtag, Alemania, 25 de noviembre de 1926. Aprobación de la Ley de la Censura editorial de la República de Weimar”) narra cómo fue y lo que supuso –centrada en su contexto histórico, político, social y cultural- la aprobación de Ley de la Censura Editorial en 1926 por el Reichstagalemán, impulsada por el gobierno. La medida fue recibida con gran oposición. Para la autora, el objetivo principal de esta regulación era restringir contenido que se considerara perjudicial para el desarrollo intelectual, moral y físico de los jóvenes. Así concluye que la experiencia histórica nos ha demostrado lo peligroso que puede llegar a resultar el relativismo en materia de derechos y libertades. Sobre todo, respecto de aquellos derechos y libertades que, además de constituir una esfera individual de actuación, tienen una trascendencia colectiva como fundamentos de orden democrático.

En el contexto de la búsqueda de derechos y libertades, el escenario español lo dibuja Isabel María Abellán Matesanz (“Cortes Constituyentes, II República española, 1 de octubre de 1931. Debate parlamentario del reconocimiento del Derecho al Voto de la mujer. Clara Campoamor y la lucha por los Derechos Femeninos”) centra su capítulo, tras dar unos primeros apuntes biográficos, en Clara Campoamor -diputada y defensora incansable de lo que ella misma llamaba “derechos femeninos”-. Para ello, sitúa en el contexto histórico-político el debate parlamentario que conducirá al reconocimiento del voto femenino en España: las Cortes Constituyentes de la II República española, que se convocaron para redactar el Texto Fundamental del nuevo régimen político. Allí se debatió y terminó por aprobarse el sufragio femenino (161 votos a favor y 121 en contra). Este debate fue propuesto inicialmente, como afirma la autora, por los partidos menos progresistas, en contra de lo que pudiera pensarse. Para Clara Campoamor el reconocimiento del derecho al voto no era un punto de llegada, sino sólo el punto de partida en la lucha por la igualdad jurídica, política y social de los dos sexos. La aprobación de este derecho marcó, sin lugar a dudas, un hito en la historia de España y representó un avance significativo en la lucha por la igualdad de género. Se trata de uno de los mayores avances de la democracia del siglo XX.

Entramos en los oscuros años en los que Hitler ha logrado ser nombrado canciller, Andrea García de Enterría Ramos (“27 de febrero de 1933, Alemania: el incendio del Reichstag”) cuenta, con todo lujo de detalles, los orígenes y consecuencias del incendio del Reichstag el 27 de febrero de 1933. La Constitución de Weimar establecía un sistema parlamentario en el que el Presidente, elegido por sufragio directo, contaba con poderes extraordinarios para situaciones de excepción (art. 48). En 1933 Hitler fue nombrado canciller de la República, y tras dicho incendio –al amparo del citado art. 48- se dictó una ordenanza de emergencia que suspendió los derechos políticos constitucionales. También se aprobó la denominada Ley habilitante, que preveía la posibilidad de que el Gobierno aprobara decretos y leyes que incluso pudieran modificar la Constitución, o que permitieran firmar Tratados internacionales sin someterse a control alguno. El resultado fue que, con el Decreto del incendio y la Ley habilitante, los nacionalistas obtuvieron poderes dictatoriales bajo una apariencia de legalidad. La autora finaliza señalando que lo sucedido la noche del incendio y la abolición de la democracia parlamentaria fue el preludio de uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. El incendio propició el desmantelamiento del sistema de la Constitución de 1919 y su sustitución por el gobierno arbitrario del partido único. Europa quedó dividida en dos realidades: la democracia y la dictadura.

En España nos encontramos a las puertas de la guerra civil, y Carlos Gutiérrez Vicén (“Cortes españolas, 7 de abril de 1936. Destitución de Alcalá-Zamora”) describe, de forma escrupulosa y bien documentada, el procedimiento que se siguió llevara a cabo la destitución del presidente Niceto Alcalá-Zamora, en las Cortes españolas, el 7 de abril de 1936. De este modo, el autor pone la atención en los debates constituyentes (art. 81 de la Constitución de 1931) sobre la prerrogativa del Presidente de la República de disolver las Cámaras (para ello, era preciso acudir al referéndum). Su ejercicio indebido motivó, al menos en apariencia, su destitución. Ésta tuvo lugar en dos sesiones: primero se debatió sobre el procedimiento, si se debía aplicar el art. 81 de la Constitución a la disolución de las Cortes; y, en la segunda sesión, resuelta la primera cuestión, se entró a debatir sobre el fondo, la necesidad del decreto de disolución de las anteriores.

Pasamos al Reino Unido de la II Guerra Mundial. Pedro José Peña Jiménez (“Cámara de los Comunes, Reino Unido, 8 de mayo de 1940. Debate sobre Noruega. El cambio de liderazgo en Gran Bretaña al inicio de la II Guerra Mundial”) relata el debate que se celebró en la Cámara de los Comunes del Reino Unido conocido como el “Debate sobre Noruega” en 1940– y lo señala como la pieza clave que llevó a Churchill al puesto de Primer Ministro. Con tal propósito, el autor, primero, encuadra el contexto en el que se generó el debate: Gran Bretaña en guerra, con un Gobierno nacional apoyado en mayoría por el Partido Conservador, y una frustrante campaña militar en Noruega, que supuso el inicio de confrontaciones con la Alemania nazi. Después detalla con maestría el contenido del debate, su desarrollo y desenlace, que se centró en torno a la estrategia, planificación y los resultados de las operaciones bélicas en Escandinavia y otras muchas cuestiones. El autor concluye evidenciando una serie de consecuencias del debate: la caída del Gobierno nacional de Neville Chamberlain, el nombramiento de Primer Ministro de Winston Churchill y la formación de un gobierno de coalición.

Igualmente, el escenario se repite al otro lado del Atlántico. Vicente Moret Millás (“Congreso de Estados Unidos, 8 de diciembre de 1941. Estados Unidos declara la guerra a Japón: una fecha que vivirá en la infamia”) realiza una fantástica descripción y puesta en escena del momento en el que el presidente Franklin D. Roosevelt, consciente de que ya era inevitable su entrada en la II Guerra Mundial, fue preparando el cambio en la opinión pública –pasó desde la neutralidad y el aislacionismo, al apoyo limitado y retribuido a los aliados y, finalmente, a la participación de toda la sociedad en la guerra total-. La principal justificación a esa postura fue, sobre todo, el ataque a Pearl Harbor. En este contexto, fue clave el discurso que dirigió Roosevelt al Congreso en el que solicitó la declaración de guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941. Como señala Moret Millás, el discurso –de apenas 6 minutos y 30 segundos- “es sin duda el mejor ejemplo posible de oratoria parlamentaria por su contundencia, sencillez y efectividad comunicativa”. La sesión del 8 de diciembre constituye un momento estelar del parlamentarismo universal que, según el autor, pone de relieve el peso del factor personal a la hora de configurar la historia. También demostró la fortaleza del sistema institucional de los Estados Unidos, que, ante la magnitud de la amenaza, reaccionó de forma unánime e inmediata, con respeto absoluto a las reglas constitucionales de reparto del poder y de funcionamiento leal de las instituciones, tanto del ejecutivo como del legislativo.

No volvemos a pisar Italia, desde los primeros capítulos hasta este momento. Ignacio Navarro Mejía (“Asamblea Constituyente de Italia, 25 de junio de 1946. Las primeras y últimas palabras de Orlando”) traza los detalles de la primera sesión parlamentaria de la república italiana –forma de Estado que había sido votada en referéndum unas semanas antes-, sesión inaugural de su asamblea constituyente, celebrada el 25 de junio de 1946. Su componente inaugural se acentúa al tratarse de una asamblea constituyente, encargada de elaborar la constitución de un nuevo régimen y que supone la ruptura con el régimen previo: la dictadura fascista de Mussolini. El autor del capítulo resalta que el interés en esa sesión reside en la persona que dictó el discurso, como presidente interino, por ser el diputado electo de mayor edad o decano de la asamblea: Vittorio Emanuele Orlando, maestro del derecho constitucional, de 86 años. A continuación, el autor trae a colación fragmentos del discurso –junto con el contexto político y social en los que se desarrolla-, de forma progresiva y dividido en apartados, sobre el pueblo, la historia, la república –símbolo de la unidad del Estado-, y sobre la guerra.

Tras la II Guerra Mundial, Sylvia Martí Sánchez (“Bundestag Alemán, 4 de mayo de 1956. Debate sobre el proyecto de ley del servicio militar obligatorio. La Alemania de posguerra a la búsqueda de su identidad”) expone el debate plenario en primera lectura del proyecto de ley de servicio militar obligatorio. Un tema que sólo se entiende enmarcado en el peculiar contexto histórico de Alemania de los años 50 –marcado por la II Guerra Mundial- y que dividía profundamente a la sociedad y a los dos grandes partidos políticos. La tensión entre la plena incorporación al sistema occidental de posguerra y el anhelo de la reunificación alemana recorre el debate celebrado en el Bundestag para aprobar el proyecto de ley. Su presentación fue a cargo de Theodor Blank, Ministro de Defensa, el cual lo defendió como algo inevitable por motivos jurídicos -como consecuencia de la reforma constitucional aprobada en 1945 por la que se atribuía a la Federación la potestad de instaurar el servicio militar obligatorio en su art. 73.1. Se trataba de una mera atribución competencial ineludible a la vista de los compromisos internacionales-, y en especial por los compromisos políticos asumidos por la República Federal. En resumen, este capítulo supone una profunda reflexión acerca de los desafíos legales y políticos en la Alemania de posguerra, reflejando cómo el debate sobre el servicio militar obligatorio fue crucial en la definición del papel de Alemania en la comunidad internacional.

Tras la Crisis de mayo de 1958, Francia busca una salida, y la IV República se encuentra en sus últimos momentos.Francisco Martínez Vázquez (“Asamblea Nacional de Francia, 1 de junio de 1958. La investidura del General de Gaulle o cómo gobernar una nación que tiene 246 tipos diferentes de queso”) nos expone la sesión celebrada por la Asamblea Nacional de Francia el 1 de junio de 1958, en la que se debatió y votó la investidura del general Charles De Gaulle, como último Presidente del Consejo de Ministros de la IV República francesa. Esta sesión de investidura y las sesiones parlamentarias posteriores inmediatamente supusieron el fin de aquel sistema político y el nacimiento de una nueva arquitectura constitucional. De Gaulle propone una modificación del procedimiento de reforma constitucional (regulado en el art. 90 de la Constitución de 1946), con el propósito de sustraer la decisión última sobre el nuevo régimen político del ámbito parlamentario y sustituirla por la aprobación del nuevo texto de la Constitución en referéndum. Es una muestra de la desconfianza de De Gaulle hacia los partidos políticos y de su recurso a la decisión del pueblo como fuente de legitimidad. Los tres grandes principios que sustentarían en nuevo orden constitucional son el sufragio universal, la separación efectiva entre el poder ejecutivo y legislativo, y el de que el Gobierno debe ser responsable ante el Parlamento. Sin duda, según el autor, este discurso marcaría el camino por el que discurriría el sistema constitucional francés de los siguientes años e incluso décadas.

En Estados Unidos, la década de los sesenta reúne gran cantidad de acontecimientos relevantes. Uno de los principales es el narrado por María Teresa González Escudero (“Cámara de Representantes de Estados Unidos, 2 de julio de 1964. Aprobación por el Congreso de la ley de derechos civiles: el estandarte de un sueño”). En este capítulo explica, con todo lujo de detalles, lo que supuso la aprobación de la Ley de derechos civiles en Estados Unidos el 2 de julio de 1964, -tras un largo camino de tramitación parlamentaria- convertida en un emblema de la lucha por la igualdad. Es el estandarte de importantes cambios sociales, políticos e incluso jurídicos de esa nación. Como afirma la autora, esta Ley “no es un episodio más de la historia de los EE.UU. Es, por el contrario, la historia misma del país y como tal es una historia inacabada”, que se desarrolla en un momento propicio en el que aparecen figuras de gran carisma como Martin Luther King y el presidente John Fitzgerald Kennedy.

Otro de los momentos más decisivos en la historia política estadounidense es el presentado por Luis Manuel Miranda López (“Comité Judicial de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, 25 de julio de 1974. Debate de los artículos del impeachment contra el presidente Nixon”). Analiza un conjunto de sesiones parlamentarias del proceso de impeachment de Richard Nixon. En especial, el debate del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 25 de julio de 1974. El capítulo comienza con una descripción del contexto histórico y político en el que se desarrolló dicho debate (resultado del escándalo de Watergate); de la naturaleza jurídica y el procedimiento de impeachment americano (instrumento que permite destituir al Presidente, Vicepresidente y todos los funcionarios civiles si son acusados y declarados culpables de traición, cohecho y otros delitos y faltas graves); continuando con los elementos parlamentarios y extraparlamentarios que condicionaron el proceso; así como el análisis detallado de las sesiones y los artículos del impeachment. El autor afirma que las repercusiones de este acontecimiento en la Historia constitucional siguen siendo objeto de valoración por juristas y politólogos; y, por ello, se trata de una experiencia a tener en cuenta para la elaboración de las normas sobre la destitución de presidentes.

Regresamos a nuestro país, y Luis María Cazorla Prieto (“Congreso de los Diputados, España, 10 de julio de 1977. Sesión constituyente de las Cortes democráticas. El arranque de la legislatura que comenzó sin nombre y acabó siendo la constituyente”) relata, con minuciosidad y detalle, cómo fue la sesión constituyente del Congreso de los Diputados en España de julio de 1977, inaugurando su andadura y sin nombre preciso, y que acabó ganándose el calificativo de “constituyente”. Como afirma el autor “fue el vientre parlamentario que alumbró la Constitución que ha favorecido que España haya vivido décadas de enorme y fructífero desarrollo político, económico y social”.

José Manuel Serrano Alberca (“Congreso de los Diputados, España, 22 de agosto de 1977. Primera reunión de la ponencia constituyente: germen de la Constitución”) trae a colación, tras la aprobación de la Ley de Reforma Política el 4 de enero de 1977, la decisión de “dar a luz” una nueva Constitución Española, que recogiera los principios generales y su desarrollo en un texto completo, de la forma más clara posible. De este modo, el Pleno del Congreso de los Diputados creó la Comisión encargada de redactar una Constitución, una vez celebradas las elecciones generales de 15 de junio de 1977. El autor refleja de forma brillante el ambiente de consenso y respeto mutuo que reinaba en las reuniones de esta ponencia (en la que se debatieron muchas cuestiones, en especial, el de las Comunidades Autónomas): de consenso y respeto mutuo. Nos encontramos ante el comienzo de un nuevo poder constituyente surgido, “no de una revolución, sino de una ley pacíficamente aceptada y consensuada”. Además, indica el autor, los españoles “debemos mucho a esa ponencia constitucional, que sentó las bases para un periodo de transición pacífico y que se ve en peligro por la multiplicidad de partidos políticos”.

Por último, Juan José Pérez Dobón (“Cámara de los Diputados y Senado de Italia, 10 de mayo de 1978. Sesiones conmemorativas de Aldo Moro tras su asesinato”) nos traslada a los años de plomo de Italia, y expone con maestría cómo la Cámara de los Diputados y el Senado manifestaron su pesar –con sobriedad y contención- en varias sesiones conmemorativas, haciendo patente su dolor y su homenaje tras la muerte de Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana (fue secuestrado y asesinado por miembros de la organización terrorista extrema izquierda Brigadas Rojas). Además de la exposición de estas sesiones, el autor resalta la “política del confronto” de Moro como culminación de su pensamiento. Se entiende por “confronto”: mirarse a la cara, poner encima de la mesa lo que se piensa, hacer propuestas, e intentar buscar lo que aproxima y no lo que distancia; es un escalón superior al diálogo, con pretensión siempre de que el resultado sea fructífero. Para Moro esta exigencia no sólo era moral, sino también política, y debía tener reflejo en las instituciones y en el parlamento. En definitiva, se trataba de ir dejando a un lado los prejuicios de unos con respecto a otros y alcanzar puntos comunes entre los que son distintos, pero no son opuestos.

Con esto llegamos al final del libro. Para concluir, toda recensión termina con una recomendación. En mi opinión, nos encontramos ante un libro muy acertado para nuestro tiempo, exclusivo, importantísimo y muy valioso. Sin duda, en este caso ha de ser una recomendación positiva de lectura, que resulta singularmente acertada. Es especial, para los estudiosos del Derecho –no sólo para los más jóvenes, para todos-. Además, me atrevo a recomendar una lectura sosegada, que permita al lector disfrutar y saborear cada uno de los detalles y momentos que se esconden en sus capítulos. Narrado con una prosa pulcra y elegante, Momentos estelares del Parlamento a lo largo de la historia es uno de esos raros libros con la virtuosa capacidad de instruir y deleitar a un tiempo. Enhorabuena a los autores, se trata de una auténtica delicia. Se trata de un muy oportuno libro colectivo, lleno de pasajes tan diferentes, y con un protagonista tan “tocado de fondo” en nuestros días -el Parlamento-, que bien nos viene para recordar estos “momentos estelares” que han marcado su trayectoria histórica, subrayando su impacto y trascendencia a lo largo del tiempo. Justo eso es lo que hace este trabajo; vislumbrar y mostrar tantos momentos de errores y aciertos parlamentarios, que no pueden quedar en el olvido, más bien, hay que tenerlos grabados en nuestra memoria y bien presentes, hoy más que nunca.